Palazzo Pretorio

La Storia

La Storia del Palazzo

Documentato dall’Aprile 1293, il Palazzo podesteriale è stato più volte rimaneggiato nel corso dei secoli. Trasformato in carcere alla fine degli anni dell’Ottocento, dopo che alla metà del Settecento aveva assunto la denominazione di Pretorio, deve l’aspetto attuale al progetto di restauro che l’architetto Ezio Cerpi elaborò nel gennaio del 1926.

All’interno è conservato un olio su tela raffigurante “Alessando de’Medici che tenta di rapire una monaca” dipinto dal pittore figlinese Egisto Sarri tra il 1885 ed il 1895, metre all’ingresso si trova la campana, staccata dalla torre del palazzo, fatta fondere nel 1384 dal Comune di Firenze per il castello di Susinana nell’alta valle del Senio e assegnata al Comune di Figline nel giugno 1387 dalla Signoria fiorentina.

Nella cappella dedicata ai caduti della grande guerra è collocata dal 1931 una pala d’altare in terracotta invetriata del 1515-1520 attribuita a Benedetto Buglioni.

Dopo la riapertura avvenuta nel febbraio 2003, a seguito di un intervento di restauro, è divenuto sede dell’archivio comunale preunitario con documenti dal 1365 al 1865 e di altri fondi archivistici che vanno dal 1364 al 1985.

Nel 2011 è stato posizionato all’ingresso del palazzo un palio dipinto da Lorenzo Bonechi, stimato pittore figlinese scomparso nel 1994.

La campana della torre del palazzo del Podestà, oggi Pretorio, era stata fusa nel 1384 da un maestro campanaro fiorentino, per essere installata nel castello appenninico di Susinana (Palazzuolo sul Senio).

Fino a pochi anni prima, questa località fu anche centro della Signoria dei Pagani-Ubaldini per poi diventare sede di una guarnigione, in seguito alla sua conquista da parte del Comune di Firenze. Nel febbraio 1387, la guarnigione finì per esser distrutta durante una rivolta della popolazione locale. Prima della definitiva scomparsa del castello, però, si riuscì a trasferire altrove tutte le armi, gli attrezzi e le strutture amovibili rinvenute all’interno della fortificazione. Tra queste anche la campana, che era stata installata tre anni prima all’interno del castello e che venne spostata a Palazzuolo sul Senio, sede del vicariato.

Fino a pochi anni prima, questa località fu anche centro della Signoria dei Pagani-Ubaldini per poi diventare sede di una guarnigione, in seguito alla sua conquista da parte del Comune di Firenze. Nel febbraio 1387, la guarnigione finì per esser distrutta durante una rivolta della popolazione locale. Prima della definitiva scomparsa del castello, però, si riuscì a trasferire altrove tutte le armi, gli attrezzi e le strutture amovibili rinvenute all’interno della fortificazione. Tra queste anche la campana, che era stata installata tre anni prima all’interno del castello e che venne spostata a Palazzuolo sul Senio, sede del vicariato.

L’11 giugno di quello stesso anno, festa di San Barnaba e ricorrenza della vittoria guelfa di Campaldino, la campana venne attribuita ad alcuni rappresentanti della comunità figlinese per decisione fiorentina. Nella lettera di accompagnamento che Firenze aveva inviato al vicario di Palazzuolo sul Senio per autorizzarne lo spostamento nella sua sede valdarnese conteneva l’auspicio che la campana potesse servire da monito e da deterrente contro i Ghibellini. In effetti, fin dal secolo precedente, l’abitato e la sua popolazione non avevano mai dato grande prova di fedeltà alla Repubblica fiorentina: nel 1366 si era addirittura arrivati all’omicidio di uno dei rappresentanti di spicco del partito guelfo figlinese, senza la possibilità di trovare e punirne gli autori.

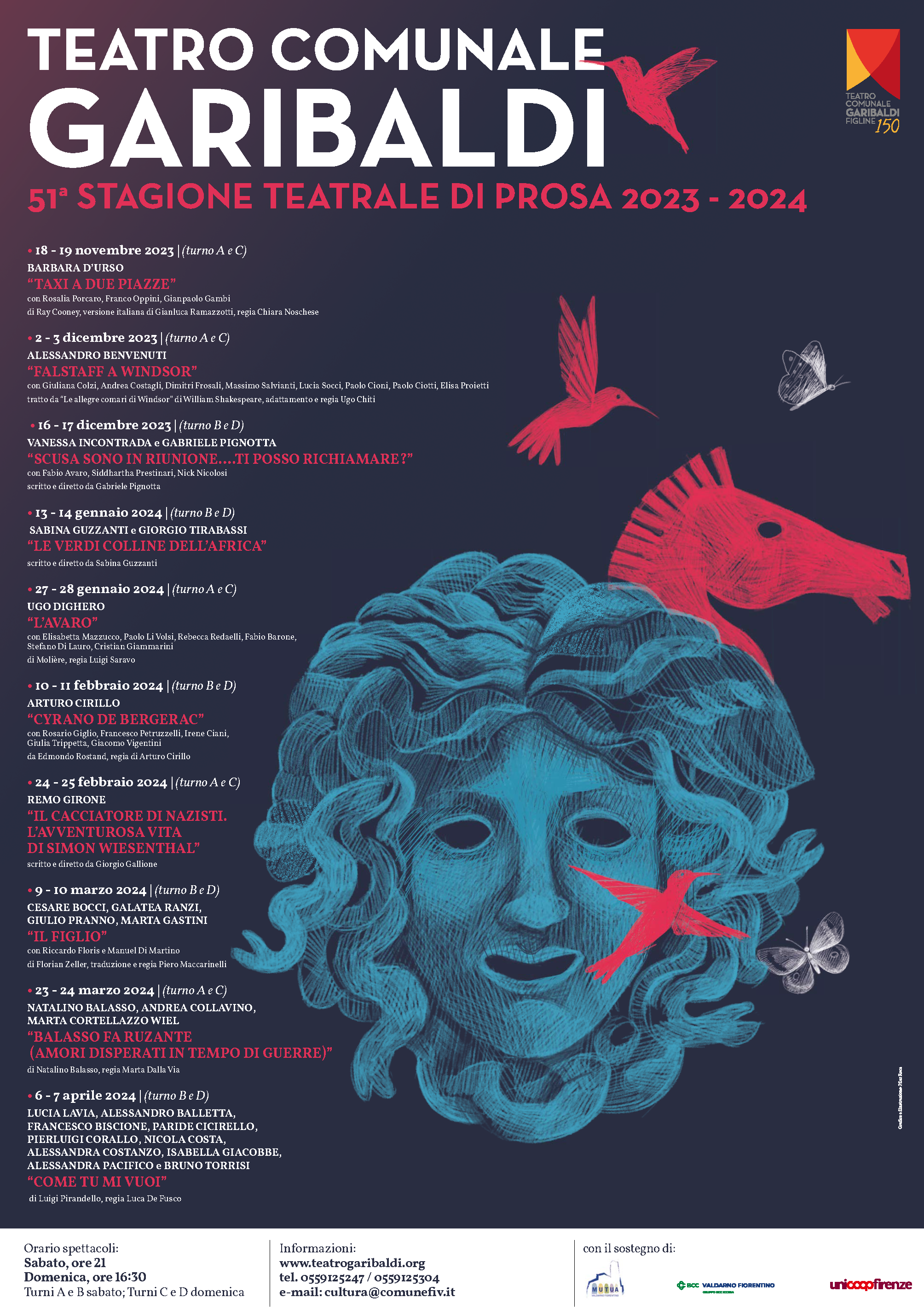

Il movente politico era però molto evidente anche perché, l’anno successivo, la comunità promosse la redazione di uno statuto che, provocatoriamente, non venne inviato a Firenze per l’approvazione: una mossa destinata a sottolineare l’autonomia figlinese. Ma questa scarsa affidabilità politica creò delle perplessità nella classe dirigente politica. La decisione, presa poco tempo prima, di dotare di mura l’abitato e il suo mercatale rischiava adesso di trasformare Figline in un potenziale centro di resistenza della popolazione locale e di alcuni membri della sua élite, incontrollabile dal punto di vista politico. A queste provocazioni Firenze rispose costruendo una residenza stabile e fortificata di una sua guarnigione, il cassero (attuale Teatro Comunale Garibaldi). Inoltre, per cercare di popolare il paese di famiglie di fede guelfa, si volle poi procedere all’espulsione dei presunti Ghibellini al di fuori dell’abitato.

Nel novembre del 1379, Figline subì un rischioso tentativo di assalto da parte di un gruppo di armati, a cui rischiavano di unirsi anche alcuni i banditi dalla città: i Ciompi. In quell’occasione la popolazione diede prova di fedeltà a Firenze, impedendo la conquista e l’occupazione dell’abitato e costringendo gli assalitori al ripiegamento. A questo proposito il cronista Marchionne di Coppo Stefani scrisse che, grazie all’allarme dato, non si sarebbe potuto salvare alcun nemico “se solo avesse una campana loro gridato dietro”.

In effetti, nel 1387 la campana lasciò la valle del Senio, per trasfersi a Figline con il dichiarato intento di fungere da deterrente per qualsiasi eventuale tentativo di rivolta anti-fiorentina. Ma forse, proprio da allora, non c’era quasi più la necessità di “frenare – come aveva recitato soltanto qualche anno prima un documento ufficiale – la superbia dei molti Ghibellini che risiedevano all’interno dell’abitato”.

I rintocchi della campana erano entrati a far parte del mondo di tutti coloro che li avrebbero ascoltati nei dintorni e all’interno delle mure della Terra di Figline.

All’ingresso di Palazzo Pretorio si trova il Palio dipinto da Lorenzo Bonechi, stimato pittore figlinese scomparso prematuramente nel 1994. Fu proprio nel settembre di quell’anno che il sindaco di allora, Mauro Farini, chiese all’artista di dipingere il “cencio”, ovvero il drappo che in quella edizione del Palio di San Rocco sarebbe andato in premio a Porta Fiorentina.

All’ingresso di Palazzo Pretorio si trova il Palio dipinto da Lorenzo Bonechi, stimato pittore figlinese scomparso prematuramente nel 1994. Fu proprio nel settembre di quell’anno che il sindaco di allora, Mauro Farini, chiese all’artista di dipingere il “cencio”, ovvero il drappo che in quella edizione del Palio di San Rocco sarebbe andato in premio a Porta Fiorentina.

Lorenzo Bonechi morirà il 23 novembre dello stesso anno e quel “cencio” rimane una delle ultime opere che l’artista ha regalato al suo Comune in segno di partecipazione e vicinanza. Il drappo raffigura un pellegrino, San Rocco appunto, che sembra tornare dal suo cammino lungo le strade del mondo e della vita, alle mura della sua città, fra la sua gente.

Anche questo dipinto, generosamente donato da coloro che lo vinsero allora, tornerà quindi alla visione pubblica nel Palazzo Pretorio. Alla cerimonia parteciperanno il sindaco Riccardo Nocentini, l’assessore alla Cultura, Patrizia Campanelli, l’associazione culturale KALEIDOS organizzatrice della manifestazione e i rappresentanti di Porta Fiorentina, oltre che lo storico d’arte Mauro Pratesi che illustrerà il dipinto.

“L’arte contemporanea, la vera arte contemporanea è l’arte che riesce a essere vera, a rappresentare la verità”.

– Lorenzo Bonechi

Lorenzo Bonechi, 1955-1994

Biografia tratta da: M. Bucci, C. Marco, “Lorenzo Bonechi. Sculture e paesaggi” 2009

Il pittore e scultore toscano Lorenzo Bonechi nasce a Figline Valdarno il 12 aprile 1955. L’artista ha il suo primo esordio nel 1982 esponendo con alcune mostre collettive ispirate alle ricerche della “Pittura Colta” a Prato, Roma, Londra e Bologna.

Verso gli anni ’80 nasce il suo interesse per la scultura, che entrerà a far parte della sua attività artistica, precedentemente orientata al disegno, alla grafica e alle tempere.

Bonechi realizza durante la sua carriera elaborati modelli in argilla e altri materiali come modelli per pittura.

Si è sempre mostrato legato alla sua terra, il Valdarno, dove ha la sua prima formazione artistica studiando dal vivo la pittura del Trecento e Quattrocento toscano, soprattutto senese.

La sua pittura è colorata, piena e smagliante nei colori.

Dal 1984 Lorenzo Bonechi è presente in numerose esposizioni collettive nazionali ed internazionali tra le quali: Riso dell’Universo; A new Romanticism. Sixteen Artists from Italy a Washington D.C. e ad Akron, Ohio; New Prints and Drawings alla Tate Gallery di Londra e Metaphor and/or Symbol; A perspective on Contemporary Art al National Museum of Modern Art di Tokyo e al National Museum of Art di Osaka.

La sua prima mostra personale è nel 1985 presso la Galleria Carini di Firenze, allestita successivamente anche alla Fabian Carlsson Gallery di Londra e alla Sharpe Gallery di New York.

Nel 1987 nasce il ciclo pittorico delle Città Celesti, costruzioni lineari, essenziali, ispirate alla Gerusalemme Celeste, vicine formalmente all’astrazione geometrica, per la sua ricerca di armonia fra linee, colori e superfici.

Nel 1995 il pittore viene invitato alla 46a Biennale Internazionale d’Arte di Venezia ma purtroppo muore improvvisamente il 23 novembre 1994, a soli trentanove anni, per un aneurisma all’aorta.

Il quadro raffigura Alessandro De’ Medici che tenta di rapire una monaca.

Si tratta di un quadro, non ultimato, del pittore figlinese Egisto Sarri (1895) e donato dal figlio Corrado al Comune di Figline.

Il Consiglio comunale decise poi all’unanimità di esporlo pubblicamente nella sala situata al primo piano di Palazzo Pretorio, a lui dedicata, in modo da mantenerne viva la memoria.